こんにちは。AI coordinatorの清水です。今日は雨なので、今までやろうやろうと思っていたラズパイでYOLO11を動かすを試してみたいと思います。しかもスマホでも見れるようにしたいと思います。

https://github.com/ai-coordinator/RaspberryPi_yolo11

いまさらなんだが、ラズパイでYOLOを試したことがなかったので、どのくらい高速に動くのか検証してみました。現時点でYOLO12まであるようですが、まだメインはYOLO11のようなので、こちらをベースに起動してみたいと思います。

ラズパイのセットアップから

まあ、ここのやり方は色々なサイトに紹介があるのでので、適当に参考して頂ければと思います。最近のラズパイは以前と比べて価格が高いので気軽に試せなくなっているのは技術普及の阻害になっていると思っています。私も以前ほど気軽に購入できなくなりました。

環境は

・ラズパイ5本体

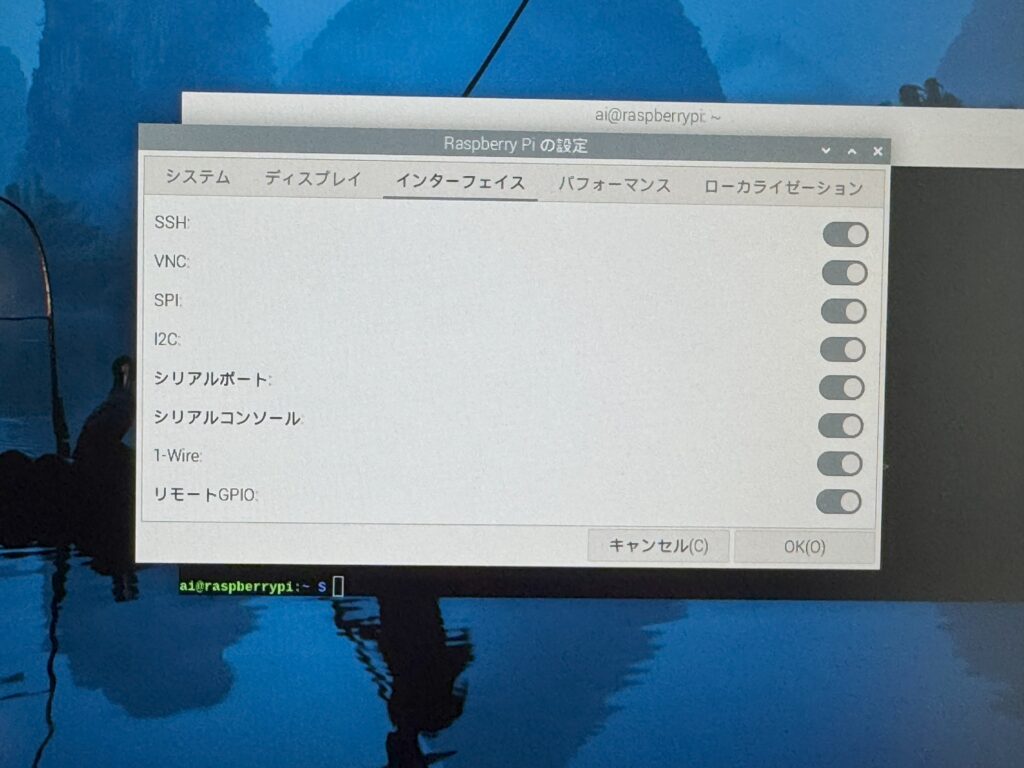

・OSはラズパイOSを使用。今回はubuntuではないです。インストールしてラズパイを起動できたら、「Raspberry Piの設定」をすべてオンにしましょう。

(写真が雑ですみません。)

SSHやVNCでリモート接続するためです。これはラズパイ本体のキーボードでコマンドを打ち込んだりコードを修正するのがめんどくさいので、windowsPCやmacからコマンドやコード修正できるようするために必要です。

YOLO11のセットアップ

YOLOは”Ultralytics”が滅茶苦茶使いやすく提供してくださっているので楽勝に使えるようになりました。以前のYOLOはdarknetと言ってセットアップが結構大変でしたが、Ultralyticsの登場で一気に物体検出が簡単になりましたね。

今回はこちらのクイックスタートに則ってYOLO11をセットアップしたいと思います。

https://docs.ultralytics.com/ja/guides/raspberry-pi

dokerなしで進めます。

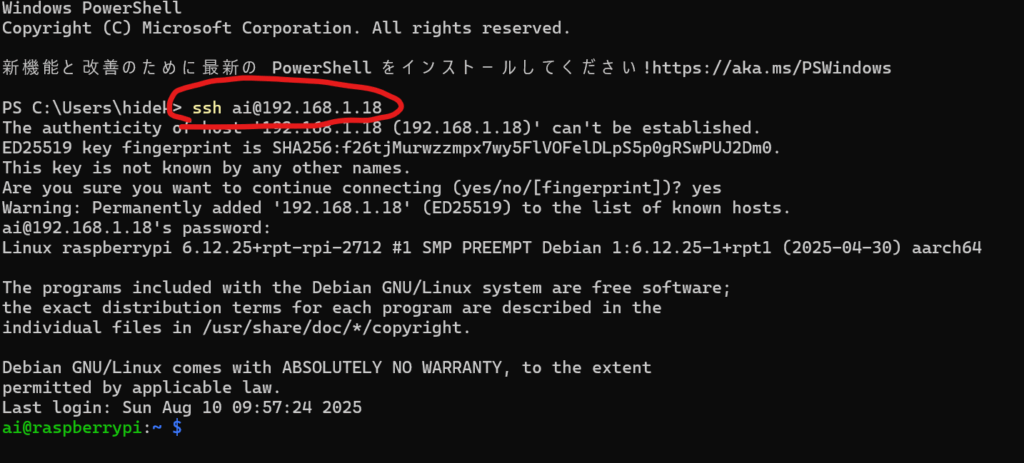

SSHでラズパイに接続しましょう

私はwindowsからラズパイに接続してセットアップしますが、ラズパイ本体からキーボード接続して実施しても同じ結果になります。

とはいえ最初はラズパイの”IP adress”を知る必要があるので、ifconfigコマンドでIP adressを把握しましょー。

把握したらwindowsのターミナルからssh接続します。

コマンドは

ssh ラズパイ名@ipアドレスですね。

よくipアドレスを取得している画面ハードコピーを紹介してるサイトがたくさんありますが、このipアドレスにぼかしを付けている人がたくさんいます。

別に意味ないと思うので、私は普通に掲載します。誰もハックしねーだろって毎回思います。笑

これでラズパイに接続できました。

YOLO11を起動してみましょー

Ultralyticsのクイックスタートガイド通り進めます。

sudo apt update

sudo apt install python3-pip -y

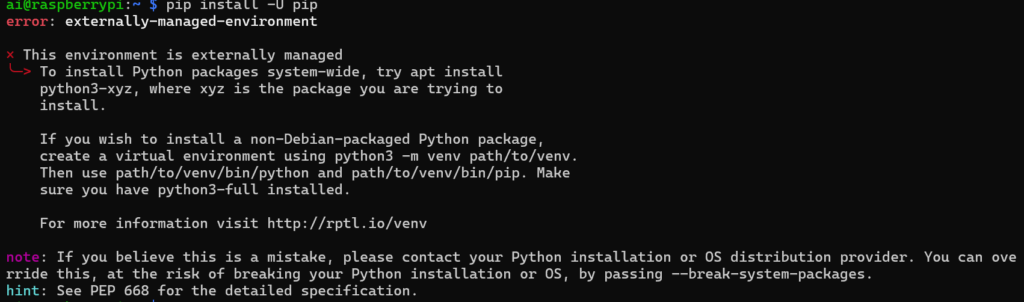

pip install -U pip三行の目のpip処理で以下のエラーが発生しました。

If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing –break-system-packages.

hint: See PEP 668 for the detailed specification.

慣れてない方は大体こういうところで引っ掛かりますね。以前は直接グローバル環境にpipでインストール出来ましたが、最近のOSは仮想環境を作らないと環境構築出来ない仕様になっているため、このようなエラーが発生します。

これを解決するには仮想環境を作る必要がありますね。この仮想環境で構築したコードやなんかは、毎回コードを起動するたびにこの仮想環境を起動する必要があるのでめんどくさいです。でもまあしょうがないですね。

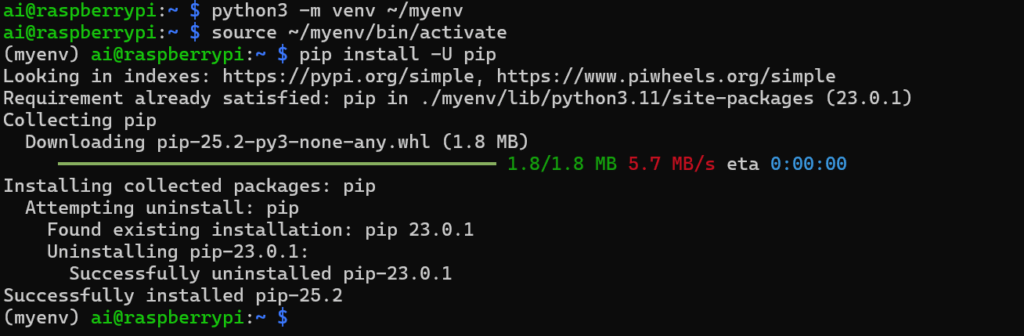

とういことで以下の順で仮想環境を作りましょー。

python3 -m venv ~/myenv

source ~/myenv/bin/activate

pip install -U pip

画像のようになればOKです。

ではクイックスタートに戻って、

pip install ultralytics[export]暫く待ちましょー。

インストールできたら、リブートしましょー。

sudo reboot再起動したら、いよいよコードを作成するわけですが、ターミナルからのsshだとコード作成が大変なので、ここからはVS codeから接続します。VS codeに”Remote Development”をインストールすれば、先ほどのSSH接続の要領でラズパイに接続してVS codeが使用できるようになります。

VS codeで先ほど作成した仮想環境myenvディレクトリに接続して、環境を立ち上げましょー

source ~/myenv/bin/activate

このようにコマンド画面の先頭に(myenv)と表示されれば無事に仮想環境が起動しています。

では以下のコードを作成してプログラムを動かしてみます。ファイル目はtest.pyとして

from ultralytics import YOLO

# Load a YOLO11n PyTorch model

model = YOLO("yolo11n.pt")

# Export the model to NCNN format

model.export(format="ncnn") # creates 'yolo11n_ncnn_model'

# Load the exported NCNN model

ncnn_model = YOLO("yolo11n_ncnn_model")

# Run inference

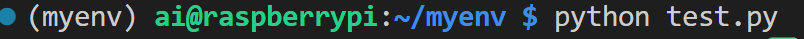

results = ncnn_model("https://ultralytics.com/images/bus.jpg")python test.pyで起動しましょー

以下のような結果が出ればとりあえず無事動いていることになります。

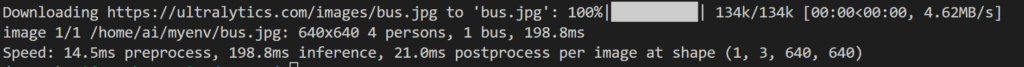

カメラからリアルタイム物体検出を動かしてみよー

ここからが本題です。リアルタイム物体検出をラズパイでやってみます。

カメラを使えるようにするためにopencvをインストールします。

sudo apt install python3-opencv

pip install opencv-python-headless flaskopencv-python-headless flaskをインストールする理由は、windowsPCでラズパイ上で動くYOLOの結果を見たいからです。

import os

import cv2

import threading

import time

from flask import Flask, Response, render_template_string

from ultralytics import YOLO

# ===== 設定 =====

USE_NCNN = True # 軽量化したい場合 True(初回のみエクスポートに時間がかかる)

MODEL_PT = "yolo11n.pt"

MODEL_NCNN_DIR = "yolo11n_ncnn_model"

CAM_INDEX = 0 # /dev/video0 → 0

IMG_SIZE = 640

CONF = 0.25

FPS_TARGET = 30

app = Flask(__name__)

cap = None

model = None

HTML = """

<!doctype html>

<title>YOLO11 Realtime</title>

<style>body{margin:0;background:#111;color:#eee;font-family:sans-serif} .wrap{max-width:980px;margin:0 auto;padding:16px} img{width:100%;height:auto;display:block;border-radius:8px}</style>

<div class="wrap">

<h2>YOLO11 USB Camera (Realtime)</h2>

<p>このページはRaspberry Pi上のFlaskが配信しています。視聴を止めるにはページを閉じるだけでOKです。</p>

<img src="/video_feed" />

</div>

"""

def get_model():

if USE_NCNN:

if not os.path.isdir(MODEL_NCNN_DIR):

print("[INFO] NCNNモデルがありません。エクスポートします...")

base_model = YOLO(MODEL_PT)

base_model.export(format="ncnn") # yolo11n_ncnn_model/ が作成される

print("[INFO] NCNNエクスポート完了")

return YOLO(MODEL_NCNN_DIR)

else:

return YOLO(MODEL_PT)

def open_camera():

global cap

cap = cv2.VideoCapture(CAM_INDEX, cv2.CAP_V4L2)

# カメラが対応していれば解像度/フレームレートを設定

cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1280)

cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 720)

cap.set(cv2.CAP_PROP_FPS, FPS_TARGET)

if not cap.isOpened():

raise RuntimeError("[ERROR] カメラをオープンできませんでした。CAM_INDEX を確認してください。")

def gen_frames():

"""MJPEGストリームを生成"""

frame_interval = 1.0 / max(1, FPS_TARGET)

while True:

ok, frame = cap.read()

if not ok:

print("[WARN] フレーム取得失敗。再試行します。")

time.sleep(0.01)

continue

# 推論

results = model.predict(

source=frame,

imgsz=IMG_SIZE,

conf=CONF,

verbose=False

)

annotated = results[0].plot()

# JPEGにエンコードしてmultipartで送る

ok, buffer = cv2.imencode(".jpg", annotated, [int(cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY), 80])

if not ok:

continue

jpg = buffer.tobytes()

yield (b"--frame\r\n"

b"Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n" + jpg + b"\r\n")

# 軽くフレーム間隔を調整

time.sleep(frame_interval)

@app.route("/")

def index():

return render_template_string(HTML)

@app.route("/video_feed")

def video_feed():

return Response(gen_frames(),

mimetype="multipart/x-mixed-replace; boundary=frame")

def main():

global model

print("[INFO] モデル読み込み中...")

model = get_model()

print("[INFO] カメラを起動します...")

open_camera()

print("[INFO] 起動しました。ブラウザでこの端末のIP:5000 にアクセスしてください。例: http://raspberrypi.local:5000")

# Flask をスレッドで起動

server = threading.Thread(target=lambda: app.run(host="0.0.0.0", port=5000, threaded=True, use_reloader=False))

server.daemon = True

server.start()

try:

while True:

time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:

pass

finally:

if cap:

cap.release()

print("\n[INFO] 停止しました。")

if __name__ == "__main__":

main()

コードを作成したら、プログラムを起動してみましょー。ブラウザから映像が見れると思います。素晴らしい。

$ python test.pyブラウザからhttp://127.0.0.1:5000/にアクセスして映像を確認してい見ましょー。スマホからでも見れます。

一回試してみたかったので今回出来て良かったです。

ホスト名を決める

IPアドレスが変わると、いちいちラズパイでifconfigでIPを確認しなければいけなくなるため、ホスト名をつけましょー。

ai@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable --now avahi-daemon

ai@raspberrypi:~ $ sudo hostnamectl set-hostname aicamera01

ai@raspberrypi:~ $これでホスト名が、”aicamera01″になります。以下のURLで起動できますね。

http://aicamera01.local:5000/是非参考にしてみてください。

youtubeで紹介しているUIのコードはこちら

#!/usr/bin/env python3

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

Raspberry Pi 5 + Flask + Ultralytics YOLO11 (NCNN固定, yolo11n-seg)

- 右: 映像(SF風ネオンHUD:bbox+コーナー+ラベル、セグ輪郭)

- 左: サイドバー(FPS/温度/CPU/周波数/メモリ/ディスク/稼働時間/throttled + 閾値スライダー)

- 走査線・中央レティクルなし

- Pi向け最適化: OMP/OpenCVスレッド制御, MJPG入力, 短バッファ, 軽いウォームアップ

"""

# ===== スレッド数を制限(NumPy/OMPより前に設定) =====

import os

os.environ.setdefault("OMP_NUM_THREADS", "4")

os.environ.setdefault("OPENBLAS_NUM_THREADS", "1")

os.environ.setdefault("MKL_NUM_THREADS", "1")

import cv2

try:

cv2.setNumThreads(1) # OpenCV側は1スレに

except Exception:

pass

if hasattr(cv2, "useOptimized"):

try:

cv2.useOptimized(True)

except Exception:

pass

import time

import json

import shutil

import threading

from collections import deque

from subprocess import check_output, CalledProcessError

from flask import Flask, Response, render_template_string, jsonify, request

from ultralytics import YOLO

import numpy as np

# ===== 固定設定 =====

MODEL_PT = "yolo11n-seg.pt" # このモデルだけを使う(NCNNエクスポート&読み込み)

IMG_SIZE = 640

CONF = 0.25 # ← 初期値。左サイドバーのスライダーで変更可(0.00〜1.00)

FPS_TARGET = 30

JPEG_QUALITY = 80

CAM_INDEX = 0

# ===== Flask / 状態 =====

app = Flask(__name__)

cap = None

model = None

model_lock = threading.Lock()

# ライブ統計

latest_fps = 0.0

_latest_fps_lock = threading.Lock()

# conf のロック

conf_lock = threading.Lock()

# ===== HTML(左サイドバー + 右映像 + 閾値スライダー) =====

HTML = """

<!doctype html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8"/>

<title>AI coordinator Raspberry Pi vision</title>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>

<style>

:root{color-scheme:dark; --bg:#0b0b0f; --panel:#111827; --muted:#93a4bf; --accent:#38bdf8; --ok:#22c55e; --warn:#f59e0b; --bad:#ef4444}

*{box-sizing:border-box}

html,body{height:100%}

body{margin:0;background:var(--bg);color:#e8f0ff;font-family:system-ui,Segoe UI,Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif}

.layout{display:flex;min-height:100vh}

.sidebar{

width:360px;padding:16px;position:sticky;top:0;align-self:flex-start;

background:linear-gradient(180deg, rgba(24,35,55,.75), rgba(11,11,15,.6));

border-right:1px solid #1f2a44;backdrop-filter:blur(8px)

}

.brand{display:flex;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px}

.brand .dot{width:10px;height:10px;border-radius:9999px;background:var(--accent);box-shadow:0 0 14px var(--accent)}

h1{font-size:18px;margin:0}

.muted{color:var(--muted);font-size:12px}

.section{margin-top:14px}

.card{

background:var(--panel);border:1px solid #22304d;border-radius:14px;padding:12px;margin-bottom:12px;

box-shadow:0 8px 30px rgba(0,0,0,.35)

}

.row{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin:6px 0}

.k{font-size:12px;color:var(--muted)}

.v{font-variant-numeric:tabular-nums}

.bar{height:8px;background:#0f172a;border-radius:9999px;overflow:hidden;border:1px solid #1f2a44}

.bar > span{display:block;height:100%;background:var(--accent);width:0%}

.pill{

display:inline-block;background:#172033;border:1px solid #2b3c66;padding:4px 8px;border-radius:9999px;margin-right:.5rem;font-size:12px

}

.content{flex:1;padding:16px}

.videoWrap{

width:100%;min-height:65vh;display:flex;align-items:center;justify-content:center;

background:radial-gradient(1200px 600px at 70% 30%, rgba(56,189,248,.15), transparent);

border-radius:16px;border:1px solid #22304d;box-shadow:0 8px 30px rgba(0,0,0,.35)

}

img.stream{width:100%;height:auto;display:block;border-radius:12px}

input[type=range]{

-webkit-appearance:none;appearance:none;width:100%;height:8px;border-radius:9999px;background:#0f172a;border:1px solid #22304d;outline:none

}

input[type=range]::-webkit-slider-thumb{

-webkit-appearance:none;appearance:none;width:18px;height:18px;border-radius:50%;

background:var(--accent);box-shadow:0 0 10px var(--accent);cursor:pointer;border:none;margin-top:-5px

}

.rangeHead{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:6px}

.rangeVal{font-variant-numeric:tabular-nums}

</style>

</head>

<body>

<div class="layout">

<aside class="sidebar">

<div class="brand">

<span class="dot"></span>

<div>

<h1>AI coordinator Raspberry Pi vision</h1>

<div class="muted">Raspberry Pi 5 / NCNN</div>

</div>

</div>

<!-- Stats -->

<div class="section card">

<div class="row"><div class="k">FPS</div><div class="v" id="fps">—</div></div>

<div class="bar"><span id="fpsbar"></span></div>

<div class="row"><div class="k">Backend</div><div class="v">NCNN</div></div>

<div class="row"><div class="k">Model</div><div class="v">yolo11n-seg</div></div>

<div class="row"><div class="k">Input</div><div class="v">{{img}}px, Q{{jpegq}}, {{fps}} FPS tgt</div></div>

</div>

<!-- Detection Settings -->

<div class="section card">

<div class="rangeHead">

<div class="k">Confidence threshold</div>

<div class="v rangeVal"><span id="confv">{{conf}}</span></div>

</div>

<input id="conf" type="range" min="0" max="1" step="0.01" value="{{conf}}"/>

<div class="row"><div class="k">Lower → 検出増 / False Positive増</div><div class="k">Higher → 厳しめ</div></div>

</div>

<!-- Hardware Health -->

<div class="section card">

<div style="margin-bottom:8px" class="k">Hardware Health</div>

<div class="row"><div class="k">Temp</div><div class="v" id="temp">—</div></div>

<div class="bar"><span id="tempbar"></span></div>

<div class="row"><div class="k">CPU %</div><div class="v" id="cpu">—</div></div>

<div class="bar"><span id="cpubar"></span></div>

<div class="row"><div class="k">CPU Freq</div><div class="v" id="freq">—</div></div>

<div class="row"><div class="k">Load (1/5/15)</div><div class="v" id="load">—</div></div>

<div class="row"><div class="k">Mem</div><div class="v" id="mem">—</div></div>

<div class="bar"><span id="membar"></span></div>

<div class="row"><div class="k">Disk</div><div class="v" id="disk">—</div></div>

<div class="bar"><span id="diskbar"></span></div>

<div class="row"><div class="k">Uptime</div><div class="v" id="uptime">—</div></div>

<div class="row"><div class="k">Throttled</div><div class="v" id="throt">—</div></div>

</div>

<div class="section card">

<span class="pill">IMG:{{img}}</span>

<span class="pill">NCNN</span>

<span class="pill">Flask</span>

</div>

</aside>

<main class="content">

<div class="videoWrap">

<img class="stream" src="/video_feed" alt="YOLO stream"/>

</div>

</main>

</div>

<script>

function pct(x){return Math.max(0, Math.min(100, x))}

function setBar(id,val){document.getElementById(id).style.width = pct(val) + "%"}

function fmtBytes(n){return (n/1048576).toFixed(0) + " MiB"}

function pad(n){return n.toString().padStart(2,"0")}

function fmtUptime(s){const d=Math.floor(s/86400),h=Math.floor((s%86400)/3600),m=Math.floor((s%3600)/60);return (d?d+"d ":"")+pad(h)+":"+pad(m)}

// 閾値スライダー → /set_conf にPOST(デバウンス)

const conf = document.getElementById("conf")

const confv = document.getElementById("confv")

let confTimer = null

conf.addEventListener("input", ()=>{

confv.textContent = Number(conf.value).toFixed(2)

if(confTimer) clearTimeout(confTimer)

confTimer = setTimeout(async ()=>{

try{

await fetch("/set_conf", {

method:"POST",

headers:{"Content-Type":"application/json"},

body: JSON.stringify({conf: Number(conf.value)})

})

}catch(e){ console.error(e) }

}, 120)

})

async function tick(){

try{

const r = await fetch("/health"); const j = await r.json()

// FPS

document.getElementById("fps").textContent = j.fps.toFixed(1)

setBar("fpsbar", (j.fps / {{fps}}) * 100)

// Temp

document.getElementById("temp").textContent = j.temp_c ? (j.temp_c.toFixed(1) + " ℃") : "—"

if(j.temp_c!=null) setBar("tempbar", (j.temp_c/85)*100)

// CPU

document.getElementById("cpu").textContent = (j.cpu_percent!=null ? j.cpu_percent.toFixed(0)+" %" : "—")

if(j.cpu_percent!=null) setBar("cpubar", j.cpu_percent)

// Freq

document.getElementById("freq").textContent = j.cpu_mhz ? (j.cpu_mhz.toFixed(0)+" MHz") : "—"

// Load

document.getElementById("load").textContent = j.load ? j.load.map(x=>x.toFixed(2)).join(" / ") : "—"

// Mem

const memUsed = j.mem_total - j.mem_avail

document.getElementById("mem").textContent = fmtBytes(memUsed) + " / " + fmtBytes(j.mem_total)

if(j.mem_total>0) setBar("membar", (memUsed/j.mem_total)*100)

// Disk

document.getElementById("disk").textContent = fmtBytes(j.disk_used) + " / " + fmtBytes(j.disk_total)

if(j.disk_total>0) setBar("diskbar", (j.disk_used/j.disk_total)*100)

// Uptime

document.getElementById("uptime").textContent = fmtUptime(j.uptime)

// Throttled

document.getElementById("throt").textContent = j.throttled || "unknown"

// サーバ側confをUIに同期(他クライアントとズレないように)

if(typeof j.conf === "number"){

const sv = j.conf.toFixed(2)

if(Number(conf.value).toFixed(2) !== sv){

conf.value = sv

confv.textContent = sv

}

}

}catch(e){

console.error(e)

}finally{

setTimeout(tick, 1000)

}

}

tick()

</script>

</body>

</html>

"""

# ===== ユーティリティ =====

def ncnn_dir_for(pt_name: str) -> str:

return pt_name.replace(".pt", "_ncnn_model")

def load_ncnn_model(pt_name: str):

ncnn_dir = ncnn_dir_for(pt_name)

if not os.path.isdir(ncnn_dir):

print(f"[INFO] NCNNモデルがありません。エクスポートします... ({pt_name} → {ncnn_dir})")

YOLO(pt_name).export(format="ncnn")

print("[INFO] NCNNエクスポート完了")

print(f"[INFO] NCNNモデル読み込み: {ncnn_dir}")

return YOLO(ncnn_dir)

def open_camera():

global cap

cap = cv2.VideoCapture(CAM_INDEX, cv2.CAP_V4L2)

try:

cap.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter_fourcc(*'MJPG'))

except Exception:

pass

cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1280)

cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 720)

cap.set(cv2.CAP_PROP_FPS, FPS_TARGET)

try:

cap.set(cv2.CAP_PROP_BUFFERSIZE, 1)

except Exception:

pass

if not cap.isOpened():

raise RuntimeError("[ERROR] カメラをオープンできませんでした。CAM_INDEX を確認してください。")

# ---- Health helpers ----

import shutil

from subprocess import check_output, CalledProcessError

def read_temp_c():

try:

with open("/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp") as f:

return int(f.read().strip()) / 1000.0

except Exception:

try:

out = check_output(["vcgencmd","measure_temp"]).decode()

return float(out.split("=")[1].split("'")[0])

except Exception:

return None

def read_cpu_mhz():

try:

with open("/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq") as f:

return int(f.read().strip())/1000.0

except Exception:

return None

def read_loadavg():

try:

return list(os.getloadavg())

except Exception:

return None

def read_meminfo():

total=avail=None

try:

with open("/proc/meminfo") as f:

for line in f:

if line.startswith("MemTotal:"):

total = int(line.split()[1])*1024

elif line.startswith("MemAvailable:"):

avail = int(line.split()[1])*1024

if total is not None and avail is not None:

break

except Exception:

pass

return total or 0, avail or 0

def read_uptime_s():

try:

with open("/proc/uptime") as f:

return float(f.read().split()[0])

except Exception:

return 0.0

def read_disk_usage():

try:

du = shutil.disk_usage("/")

return du.total, du.used, du.free

except Exception:

return 0, 0, 0

_last_cpu_total = None

_last_cpu_idle = None

_cpu_state_lock = threading.Lock()

def read_cpu_percent():

global _last_cpu_total, _last_cpu_idle

try:

with open("/proc/stat") as f:

parts = f.readline().split()

if parts[0] != "cpu":

return None

nums = list(map(int, parts[1:]))

user,nice,system,idle,iowait,irq,softirq,steal,guest,guest_nice = (nums+[0]*10)[:10]

idle_all = idle + iowait

non_idle = user + nice + system + irq + softirq + steal

total = idle_all + non_idle

with _cpu_state_lock:

if _last_cpu_total is None:

_last_cpu_total, _last_cpu_idle = total, idle_all

return None

totald = total - _last_cpu_total

idled = idle_all - _last_cpu_idle

_last_cpu_total, _last_cpu_idle = total, idle_all

if totald <= 0:

return None

return max(0.0, min(100.0, (totald - idled) * 100.0 / totald))

except Exception:

return None

# ===== SF風オーバーレイ(走査線/中央レティクルなし) =====

def sci_fi_overlay(frame, result, alpha_glow=0.55, alpha_hud=0.8):

h, w = frame.shape[:2]

base = frame.copy()

glow = np.zeros_like(frame)

hud = np.zeros_like(frame)

palette = [

( 80, 80, 255), # ネオン赤

(255, 255, 80), # シアン寄り

(255, 160, 80), # ブルー

(160, 255, 80), # ミント

( 80, 160, 255), # オレンジ

(255, 80, 255), # マゼンタ

]

boxes = getattr(result, "boxes", None)

masks = getattr(result, "masks", None)

names = getattr(result, "names", {}) or {}

xyxy = confs = clss = None

if boxes is not None and boxes.xyxy is not None:

xyxy = boxes.xyxy.cpu().numpy().astype(int)

confs = (boxes.conf.cpu().numpy() if boxes.conf is not None else np.ones(len(xyxy)))

clss = (boxes.cls.cpu().numpy().astype(int) if boxes.cls is not None else np.zeros(len(xyxy), dtype=int))

if xyxy is not None:

for i, (x1, y1, x2, y2) in enumerate(xyxy):

x1 = max(0, x1); y1 = max(0, y1)

x2 = min(w-1, x2); y2 = min(h-1, y2)

if x2 <= x1 or y2 <= y1:

continue

cls_id = int(clss[i]) if i < len(clss) else 0

p = palette[cls_id % len(palette)]

cv2.rectangle(glow, (x1, y1), (x2, y2), p, thickness=4, lineType=cv2.LINE_AA)

L = max(12, int(min(x2-x1, y2-y1) * 0.18))

th = 2

cv2.line(hud, (x1, y1), (x1+L, y1), p, th, cv2.LINE_AA)

cv2.line(hud, (x1, y1), (x1, y1+L), p, th, cv2.LINE_AA)

cv2.line(hud, (x2, y1), (x2-L, y1), p, th, cv2.LINE_AA)

cv2.line(hud, (x2, y1), (x2, y1+L), p, th, cv2.LINE_AA)

cv2.line(hud, (x1, y2), (x1+L, y2), p, th, cv2.LINE_AA)

cv2.line(hud, (x1, y2), (x1, y2-L), p, th, cv2.LINE_AA)

cv2.line(hud, (x2, y2), (x2-L, y2), p, th, cv2.LINE_AA)

cv2.line(hud, (x2, y2), (x2, y2-L), p, th, cv2.LINE_AA)

conf = float(confs[i]) if i < len(confs) else 0.0

name = names.get(cls_id, f"id:{cls_id}")

text = f"{name} {conf*100:.0f}%"

(tw, th_text), _ = cv2.getTextSize(text, cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, 0.5, 1)

pad = 6

rx1, ry1 = x1, max(0, y1 - (th_text + pad*2 + 6))

rx2, ry2 = min(w-1, x1 + tw + pad*2), y1 - 2

cv2.rectangle(hud, (rx1, ry1), (rx2, ry2), p, -1, cv2.LINE_AA)

cv2.putText(hud, text, (rx1+pad, ry2-pad-2), cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, 0.5, (0,0,0), 1, cv2.LINE_AA)

if masks is not None and getattr(masks, "xy", None) is not None:

for idx, poly in enumerate(masks.xy):

if poly is None or len(poly) == 0:

continue

pts = np.round(poly).astype(np.int32).reshape(-1, 1, 2)

color = palette[idx % len(palette)]

cv2.polylines(glow, [pts], isClosed=True, color=color, thickness=4, lineType=cv2.LINE_AA)

cv2.polylines(hud, [pts], isClosed=True, color=color, thickness=2, lineType=cv2.LINE_AA)

if glow.sum() > 0:

glow_blur = cv2.GaussianBlur(glow, (0,0), sigmaX=7, sigmaY=7)

base = cv2.addWeighted(base, 1.0, glow_blur, alpha_glow, 0)

out = cv2.addWeighted(base, 1.0, hud, alpha_hud, 0)

return out

# ===== ストリーミング =====

def gen_frames():

global latest_fps

frame_interval = 1.0 / max(1, FPS_TARGET)

fps_ma = deque(maxlen=20)

last = time.time()

while True:

ok, frame = cap.read()

if not ok:

print("[WARN] フレーム取得失敗。再試行します。")

time.sleep(0.01)

continue

with model_lock:

m = model

with conf_lock:

conf_val = float(CONF)

results = m.predict(

source=frame,

imgsz=IMG_SIZE,

conf=conf_val,

verbose=False

)

now = time.time()

dt = max(1e-6, now - last)

last = now

fps_ma.append(1.0 / dt)

fps_dyn = sum(fps_ma) / len(fps_ma)

with _latest_fps_lock:

latest_fps = fps_dyn

annotated = sci_fi_overlay(frame, results[0])

# 画面左上にFPS表示(控えめ)

cv2.putText(annotated, f"{fps_dyn:4.1f} FPS", (12, 24),

cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, 0.55, (240,240,240), 1, cv2.LINE_AA)

ok, buffer = cv2.imencode(".jpg", annotated, [int(cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY), JPEG_QUALITY])

if not ok:

continue

jpg = buffer.tobytes()

yield (b"--frame\r\n"

b"Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n" + jpg + b"\r\n")

slack = frame_interval - (time.time() - now)

if slack > 0:

time.sleep(slack)

# ===== ルーティング =====

@app.route("/")

def index():

with conf_lock:

conf_val = float(CONF)

return render_template_string(HTML, img=IMG_SIZE, fps=FPS_TARGET, jpegq=JPEG_QUALITY, conf=f"{conf_val:.2f}")

@app.route("/video_feed")

def video_feed():

return Response(gen_frames(), mimetype="multipart/x-mixed-replace; boundary=frame")

@app.route("/set_conf", methods=["POST"])

def set_conf():

data = request.get_json(silent=True) or {}

try:

val = float(data.get("conf", 0.25))

except Exception:

return jsonify({"ok": False, "error": "invalid value"}), 400

val = max(0.0, min(1.0, val))

with conf_lock:

global CONF

CONF = val

return jsonify({"ok": True, "conf": val})

@app.route("/health")

def health():

with _latest_fps_lock:

fps_val = latest_fps

temp_c = read_temp_c()

cpu_mhz = read_cpu_mhz()

load = read_loadavg()

mem_total, mem_avail = read_meminfo()

uptime = read_uptime_s()

disk_total, disk_used, disk_free = read_disk_usage()

throttled = read_throttled()

cpu_percent = read_cpu_percent()

with conf_lock:

conf_val = float(CONF)

return jsonify({

"fps": fps_val if fps_val is not None else 0.0,

"temp_c": temp_c,

"cpu_mhz": cpu_mhz,

"load": load,

"mem_total": mem_total,

"mem_avail": mem_avail,

"uptime": uptime,

"disk_total": disk_total,

"disk_used": disk_used,

"disk_free": disk_free,

"throttled": throttled,

"cpu_percent": cpu_percent,

"conf": conf_val

})

# ===== 起動処理 =====

def main():

global model, cap

print("[INFO] モデル読み込み中 (NCNN固定, yolo11n-seg)...")

ncnn_dir = ncnn_dir_for(MODEL_PT)

if not os.path.isdir(ncnn_dir):

print(f"[INFO] NCNNモデルがありません。エクスポートします... ({MODEL_PT} → {ncnn_dir})")

YOLO(MODEL_PT).export(format="ncnn")

print("[INFO] NCNNエクスポート完了")

model = YOLO(ncnn_dir)

# 軽いウォームアップ

try:

_ = model.predict(source=np.zeros((480, 640, 3), dtype=np.uint8), imgsz=IMG_SIZE, conf=CONF, verbose=False)

except Exception as e:

print(f"[WARN] ウォームアップ失敗: {e}")

print("[INFO] カメラを起動します...")

open_camera()

print("[INFO] 起動しました。ブラウザでこの端末のIP:5000 にアクセスしてください。例: http://raspberrypi.local:5000")

server = threading.Thread(target=lambda: app.run(host="0.0.0.0", port=5000, threaded=True, use_reloader=False))

server.daemon = True

server.start()

try:

while True:

time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:

pass

finally:

if cap:

cap.release()

print("\n[INFO] 停止しました。")

# ---- Health subroutines used above ----

def read_throttled():

try:

out = check_output(["vcgencmd","get_throttled"]).decode().strip()

if "=" in out:

return out.split("=")[1]

return out

except (FileNotFoundError, CalledProcessError):

return None

if __name__ == "__main__":

main()

LEAVE A REPLY