こんにちは。AI coordinatorの清水です。

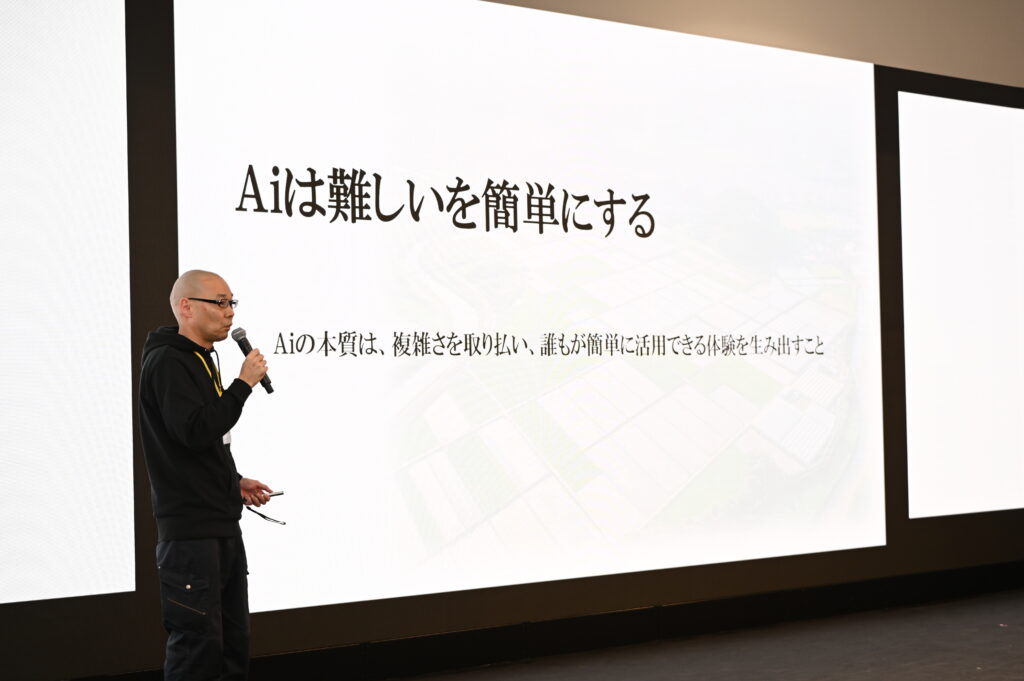

最近、複数の大学で講演させていただく機会があり、そこでAIやIoTをもっと実践的に体験できる授業の可能性を強く感じました。

こうした分野は、学生の興味や将来のキャリアにも直結します。教育現場の先生方と一緒に、より魅力的で実践的な授業づくりに取り組んでいきたいと考えています。

AI coordinator では、大学の情報学部や高校の情報科の授業、中学生等に向けて、AI・IoT・Webアプリ開発を同時に体験できる教材の提供が可能です。

講演会や研修を通じて教員や学生が「実際に動くAI」に触れられる場をつくり、そのまま授業カリキュラムとして活用できるようサポートします。

全国の教育機関に対応しており、オンラインでの打ち合わせ・デモ体験も可能です。遠方の学校でも、安心して導入相談頂ければと思います。

教員・学校のこんなお悩みに

- 座学だけのAI授業を変えたい:学生に実際のAI動作を見せたい

- IoTやWebアプリ開発も組み込みたい:AIだけでなく応用領域も学ばせたい

- クラウド利用が難しい:ネットワーク制限下でも動く教材を探している

- 機材準備の負担を減らしたい:ラズパイやPCなど手持ちの環境でスタートしたい

- 授業設計や評価方法を相談したい:カリキュラムや評価基準の作成も支援してほしい

- DXハイスクールの新カリキュラムに悩んでいる:何から始めるか決まらない

AI × IoT × Webアプリを一度に学べる教材

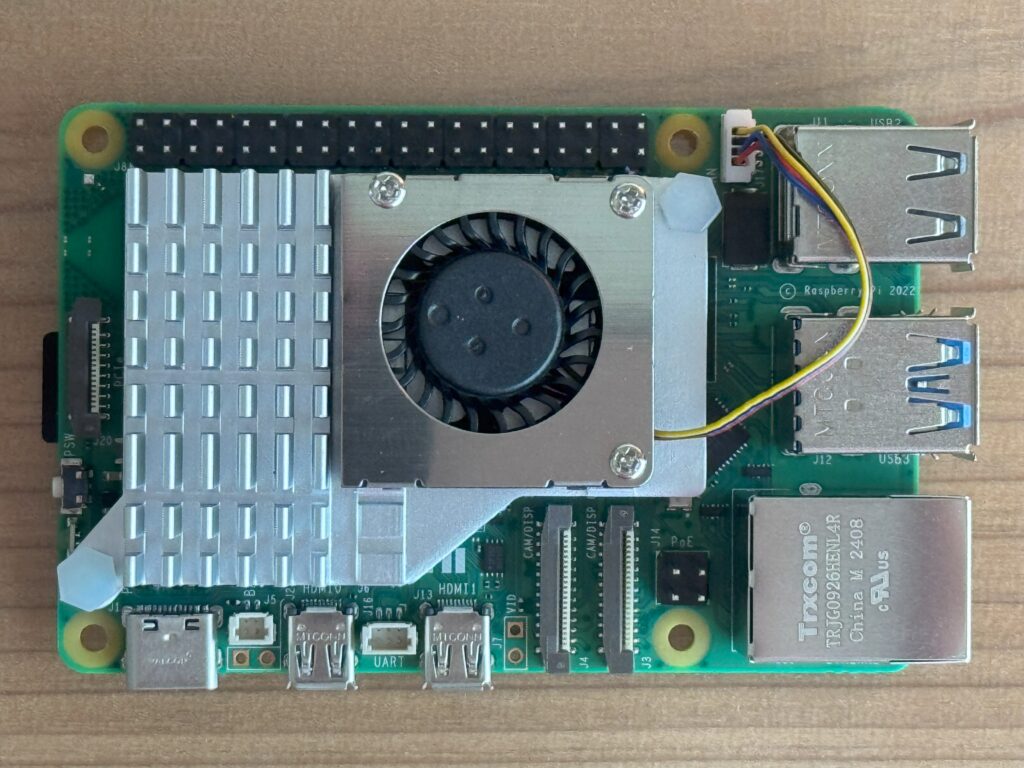

本教材は、Raspberry Piを使ったAI物体検出カメラを中心にしていますが、ラズパイがなくてもPC単体での実行が可能です。

学生は、次のようなスキルや知識を総合的に体験できます。

- AI(人工知能)

- YOLO11によるリアルタイム物体検出(人・車・動物など)

- IoT(モノのインターネット)

- カメラやセンサーで取得したデータをリアルタイム処理

- Webアプリ開発

- ブラウザUIで映像表示、検出クラスの変更、端末状態の監視

こうした学びを通じて、学生は「AIの仕組み」だけでなく「データ取得から可視化までの流れ」を理解できます。

Raspberry Piがなくても授業可能

- Raspberry Piあり:IoTデバイスとしての特性や制約を含めた実践的学び

- Raspberry Piなし(PCのみ):手元のPCでAI推論を体験し、まずは授業に導入

- 段階的にPC → Raspberry Piへ拡張できるカリキュラム設計が可能

カリキュラム例(90分×1回〜4回)

- 1回目:最新のAI動向を知る。完成イメージの共有。

- 2回目:ラズパイ、またはPC環境のセットアップ

- 3回目:実際に動かしてみる

- 4回目:成果発表と振り返り

配布物:授業スライド、実習コード、手順書

全国対応・オンライン打ち合わせOK

- 対応地域:全国(離島含む)

- 打ち合わせ形式:オンライン(Zoom/Teams/Google Meet対応)または訪問(要相談)

- 実施方法:講演会形式、教員研修、授業内ワークショップ、短期集中講座

料金体系(目安)

基本料金(時間単価):20,000円/時間

代表的なプラン例(2回実施/連続日程ではなく週次実施)

- 事前オンライン打合せ:3回(各1.5時間)/ 90,000円

- カリキュラム作成・資料骨子作成 (6時間)/ 120,000円

- 事前準備資料:2回分(スライド・手順書等)(10時間)/ 200,000円

- 現地またはオンライン実施:2回(各3時間)/12,0000円

- 合計 / 530,000円

よくある質問

- Q. 校内LANだけで使えますか?

- A. はい。クラウド不要で、校内のWifi環境だけで運用が可能です。

- Q. PCだけでもできますか?

- A. はい。PCのみでの実行も可能で、後からラズパイ導入にも移行できます。

- Q. 検出できる対象は?

- A. 検出可能なクラス(人、車、動物、バッグなど)です。

- Q. 授業時間はどれくらい必要?

- A. 60~90分×1回から導入できます。

- Q. 契約名義や請求書・納品書・領収書に対応できますか?

A. はい。学校事務の運用に合わせて対応します(形式要件は事前に確認します)。 - Q. 旅費・宿泊費はどう扱いますか?

- A. 原則実費精算です。

- Q. 先生向け研修と生徒向け授業、両方できますか?

- A. 可能です。どちらを重視するかは事前打合せで決め、回数配分も調整できます。

- Q. まず何から始めれば良いですか?

A. まずは30分相談で「最小の1歩」を決めるのが最短です。

相談内容

まずは授業や研修の構想、現在の環境、などをお気軽に相談頂ければと思います。

全国どこからでも、オンラインで打ち合わせ・デモ体験が可能です。

- ご所属(大学/高校/研究室/部署)

- 想定導入授業・学部名

- 学生数・予定台数

- 実施希望時期

- 現在の環境(Raspberry Pi有無、PCスペックなど)